¿Quién era Rosas? Un propietario de tierras.

¿Qué acumuló? Tierras.

¿Qué dio a sus sostenedores? Tierras.

¿Qué quitó o confiscó de sus adversarios? Tierras.

Marco Histórico

Rosas asumió el cargo en diciembre de 1829 con sus activos y pasivos equilibrados. Reclamó el poder absoluto y se le dio un gran apoyo político. El absolutismo no entraba en conflicto con sus propios principios. En una entrevista con el enviado uruguayo Santiago Vázquez, un día después de ocupar el cargo, negó que fuera federal: “Ya digo usted que yo no soy federal , nunca he pertenecido a semejante partido, si hubiera pertenecido, le hubiera dado dirección, porque, como usted sabe, nunca la ha tenido…En fin, todo lo que yo quiero es evitar males y restablecer las instituciones, pero siento que me hayan traído a este puesto, porque no soy para gobernar”. Sin embargo, una vez ocupado el cargo, Rosas no quiso fracasar por falta de poder. Las circunstancias requerían un gobierno fuerte.

Tanto por obra del hombre como de la naturaleza, la economía descendió a nivel bajo. La guerra con el Brasil, seguida muy pronto por la guerra civil entre unitarios y federales dañó la producción y las exportaciones y limitó el tesoro. Rosas heredó demasiados gastos y muy pocos ingresos. Además durante la totalidad de su primer gobierno, la provincia soportó una tremenda sequía, desde diciembre de 1828 hasta abril de 1832 no llovió, los lagos, los ríos y los pozos se secaron, la vegetación desapareció, sufrieron los cultivos y el ganado, los caballos morían de hambre y de sed. Al declinar la producción ganadera todo el país languidecía. Los problemas políticos también estaban ejerciendo presión. Buenos Aires contaba con Santa Fe como aliada, las fuerzas unitarias de la Liga del Norte estaba todavía en campaña al mando del General Paz, y sólo cuando se produjo fortuitamente su captura, en marzo de 1831, finalizó la guerra civil. Las relaciones políticas y económicas entre Buenos Aires y las provincias aún estaban por resolverse, luego de una ardua y prolongada disputa Rosas dio su conformidad para reconocer la autonomía de las provincias en un pacto federal informal. Pero en la misma Buenos Aires, el federalismo estaba dividido entre los moderados quienes estaban a favor del constitucionalismo y los conservadores que respaldaban la dictadura de Rosas. El triunfo de estos últimos llevó a la renuncia de Viamonte el 27 de junio de 1834. Al principio Rosas rehusó el ofrecimiento de la gobernación, como lo hicieron varios candidatos que no estaban dispuestos a aceptar. Pero eventualmente aceptó, con la condición de que la legislatura le asegurara la suma del poder público. Así ocurrió el 7 de marzo de 1835, y Rosas comenzó un largo período de gobierno virtualmente bajo sus propias condiciones.

Rosas volvió al poder con la reputación de su primer gobierno. Mediante su política respecto a las tierras y a la frontera, era partidario de una política de expansión y colonización, y su capacidad para imponer el orden, había vuelto a dar seguridad a los estancieros. Su política fiscal ortodoxa también resultaba atractiva para ellos. Después de reelegido, una de sus primeras medidas fue liquidar el Banco Nacional el 30 de mayo de 1836. Terminaba así con cualquier posibilidad de restaurar el valor oro del peso y de deflación; en lugar de ello, su política financiera se basó firmemente en recortar los gastos, especialmente los gastos sociales, y el cobro de impuestos. Los observadores británicos quedaron impresionados.

La élite de terratenientes respondió a Rosas positivamente. Esta fue su base política ya en el primer gobierno, lo cual quedó reflejada nuevamente en la composición de la legislatura en 1835 que lo eligió para un nuevo gobierno.

Si bien había un alto acatamiento, había estancieros que se oponían sobre todo en aspectos políticos, unitarios a quienes disgustaba su federalismo, federales que aborrecían la dictadura.

La coyuntura de crisis de los años 1838 a 1841

Los años 1838-1841, fueron interpretados tradicionalmente desde el foco de las luchas facciosas entre unitarios y federales , aunque hay que tener en cuenta otros aspectos relevantes de esta coyuntura. En primer lugar los problemas económicos desencadenados por el bloqueo francés; en segundo lugar, la importancia de las luchas internas, con los intentos de Lavalle de desestabilizar a Rosas y tercero, el Levantamiento como expresión de la crisis económica que evidenciaba las dificultades de instalar un orden legítimo y estable en la campaña bonaerense. A su vez, se contemplan sus consecuencias, como fueron los embargos, las donaciones y premios de tierras y la implementación de mecanismos nuevos de control orientados a reformular la organización administrativa de la campaña de Buenos Aires.

El Levantamiento de los Libres del Sur fue una rebelión contra el rosismo liderada principalmente por estancieros y notables que tenían prestigio social e importancia económica, en su mayoría considerados federales leales al régimen. Fue leído por los contemporáneos como una traición a Rosas llevada adelante por falsos federales, que aprovecharon la crítica coyuntura económica para mostrar su verdadera faceta unitaria.

Ahora bien, debemos tener en cuenta como una situación a considerar que la campaña bonaerense era un ámbito diverso y con dinámicas propias. El espacio geográfico, productivo y social de los partidos de Dolores y Monsalvo, focos de la rebelión, estaba ocupado por una diversidad de actores. Estancieros, arrendatarios, pobladores, comerciantes, articuladores del poder provincial como los Jueces de Paz, Alcaldes, Tenientes, Comandantes y religiosos experimentaron una transformación sustancial de sus prácticas y dinámicas de relación a partir de la coyuntura de crisis, la cual se condensó en su participación o resistencia al Levantamiento. Esta situación habilitó la reconfiguración de redes de relaciones que posibilitó la concreción de la sublevación. La crisis, con su punto álgido en la sublevación, reestructuró las configuraciones de relaciones entre los actores locales y entre ellos y las esferas de poder provincial. Una vez resuelta la crisis en favor del rosismo, se generaron nuevos mecanismos de control y mediación que alteraron las prácticas de la campaña. En este sentido, la introducción de dispositivos de control jurídico y territorial sirvió para cambiar los equilibrios de poder locales y regionales. Asimismo, estas innovaciones gubernamentales muestran y sirven para revisar los procesos de mayor alcance regional vinculados a los intentos de construcción de un Estado en clave moderna y republicana.

El año 1838 fue la fecha bisagra que inició una crisis muy profunda, de la cual Rosas salió victorioso, pero también significó la introducción de muchos cambios en los mecanismos de sostenimiento de su poder. En este año comenzó el bloqueo del puerto de Buenos Aires por parte de tropas francesas. A partir de este año, y con el preludio de la guerra en el norte, se comenzaron a configurar problemas tanto de índole económica como política que son caracterizados como una coyuntura de crisis que duró hasta el año 1841. Este escenario de desafíos habilitó los cuestionamientos al poder de Rosas desde diferentes sectores y motorizó los intentos para desplazarlo, habida cuenta que tuvieron un impacto importante en la Campaña de Buenos Aires y que explican el clima en que se desencadenó el Levantamiento de los Libre del Sud.

En los años de crisis, hubo dos conjuntos de medidas fiscales que apuntaban a equilibrar la balanza del gasto público que tuvieron un impacto en el ámbito rural bonaerense. Por un lado, se modificó el sistema de enfiteusis mediante la puesta a la venta de más de 4 millones de hectáreas que estaban bajo ese régimen. A su vez, en 1836 se duplicó el canon fijado y se decretó que se venderían las tierras de los titulares que registraran deudas en el pago. Entre 1836 y 1843 fueron escrituradas 3.411.042 hectáreas de tierras públicas, lo que representaba el 50% de las tierras en enfiteusis. El mayor número de operaciones se produjo a partir de 1838. Desde ese año y hasta 1843 se vendieron algo más de 2.363.500 hectáreas, beneficiándose en su mayoría los propios enfiteutas (93%) aunque también compraron tierras los arrendatarios. Por otro lado, a comienzos de 1839 también se varió la Contribución Directa al sumar las tierras en enfiteusis al cálculo del impuesto y se puso en manos de las autoridades locales la tarea de calcular los bienes a gravar. Esto hizo que aumentaran significativamente la cantidad de capitalistas censados y la recaudación. En parte porque los responsables de contabilizar percibían el 1% de lo recaudado.

Los problemas de índole económica, que parecen haber tenido una influencia importante en el sudeste de la campaña, se articulan también con los conflictos políticos. Como veremos más adelante, muchos de los líderes del Levantamiento se encontraban entre los propietarios y enfiteutas más ricos de la región. Resulta iluminador ahondar en el escenario de oposiciones al rosismo que se configuró durante la crisis y cómo se articuló con estos personajes que habitaban el sudeste. Sin dudas, uno de los actores destacados del bando antirrosista fue Juan Lavalle. Había sido gobernador de Buenos Aires por un breve período y era reconocido por muchos como el líder que podía oponerse a Rosas. Hacia el año 1838, se encontraba en la República Oriental en el frente de Fructuoso Rivera. A partir de este año, el grupo de emigrados en Montevideo, comenzó a realizar acciones que iban más allá del plano discursivo. En conjunto con federales antirrosistas y unitarios que estaban en la ciudad de Buenos Aires comenzaron a orquestar un complot para derrocar a Rosas . El plan incluía acciones citadinas y en la campaña que propiciaran el acceso de Lavalle a la Provincia. El intento flaqueó cuando fue descubierta la Conspiración de Maza en junio de 1839. Sin embargo, Lavalle ya había estado en contacto con Pedro Castelli y con Marcelino Martínez Castro para coordinar la sublevación en el sur de la campaña, quienes, a pesar de lo sucedido con los Maza, decidieron avanzar en sus planes para facilitar el acceso a Lavalle.

Esto trajo aparejado un cambio en el clima político en la campaña, replanteó el perfil de los actores que permitió demostrar con claridad cómo la coyuntura de crisis en el rosismo derivó a distanciarlo de la “gente decente” y a convertirla en un foco de críticas y desconfianza. Aun así, siendo Rosas mismo uno de los propietarios más acaudalados de la Provincia, continuaba teniendo buenas relaciones con otros grandes terratenientes, como la familia Anchorena. Por este motivo, es importante matizar la capacidad de coerción que los líderes del Levantamiento puedan haber tenido para lograr movilizar miles de pobladores. La estrategia de Rosas fue justamente adjudicar la culpa a unos pocos para minimizar el alcance de la sublevación y perdonar a todos los que pudieran haber sido manipulados o engañados.

Los referentes de la sublevación

Pedro Castelli, Marcelino Martínez Castro, Matías, Ezequiel y Francisco Ramos Mejía (hijo), Benito Miguens, Francisco Bernabé Madero, José Ferrari, Apolinario Barragán y Leonardo Domingo de la Gándara fueron los iniciadores del Levantamiento. La heterogeneidad de estos sujetos, tanto en sus trayectorias políticas como en sus prácticas socio-económicas, es un reflejo de la diversidad que imperaba en la campaña hacia fines de los años treinta del siglo XIX. Y es también una muestra de las divergencias al interior del federalismo y de las formas locales del poder rosista.

Pedro Castelli y Marcelino Martínez Castro son las figuras principales en la articulación entre los conspiradores en la ciudad de Buenos Aires y en Montevideo con los Libres del Sur en la campaña. Pedro era hijo de Juan José Castelli, figura clave de la Revolución de Mayo, y de María Rosa Lynch. Nació en 1796 en Buenos Aires y tuvo una trayectoria destacada en las Guerras de Independencia. Participó en la Batalla de San Lorenzo (1813), en el Sitio de Montevideo (1814) y en las fuerzas de represión contra las montoneras litorales (1818-1820). En noviembre de 1818 fue designado capitán del Regimiento de Húsares de la Unión. En 1823, con el rango de Sargento Mayor de Caballería, se retiró de la actividad militar para dedicarse a tareas rurales. Fue administrador de la Estancia La Esperanza de la compañía Zimmerman hasta que, con la ayuda de su amigo Manuel Campos, pudo comprar su propia finca en el Cerro Paulino en las Sierras del Volcán. Castelli fue convocado a la sublevación por Martínez Castro, quien estaba desde 1828 a cargo de una estancia de su hermano mayor Ladislao en la Sierra de los Padres. Durante la gobernación de Lavalle se ofreció para colaborar, lo que le costó su detención cuando llegó Rosas al poder. Por este pasado vinculado al unitarismo, fue convocado por los organizadores de la Conspiración de Maza.

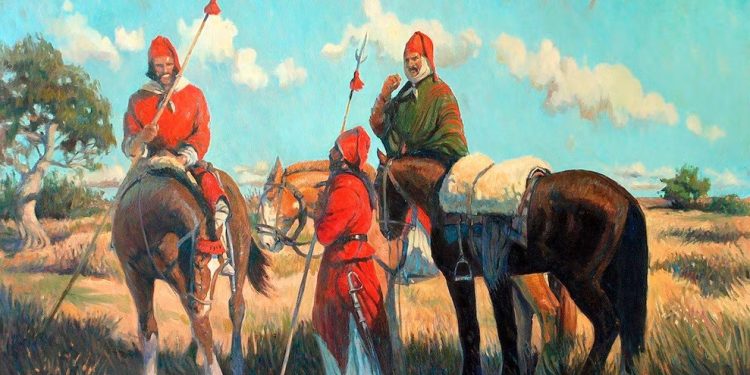

Batalla de Chascomús

Otros actores (El entrelazamiento familiar y sus redes)

Desde fines de los tiempos virreinales, se fueron conformando redes de comerciantes estrechamente vinculados al poder político. Con la Revolución y la Independencia, el vuelco a la tierra de las élites urbanas dio continuidad a dichas redes, reformulándolas y reconfigurándolas en función del nuevo contexto. La cercanía con el poder y la formación de redes de relaciones personales, familiares y comerciales fueron clave en el proceso de poblamiento al sur del Salado y clave a la hora de adherir a la sublevación. Los casos de los hermanos Ramos Mejía, Álzaga y Campos, Díaz Vélez, Ezeiza y el propio Castelli ilustran esta reconversión de las élites virreinales a través del proceso revolucionario. A la par de la cuestión familiar y relacional, se hace destacable la edad de los participantes. Muchos de ellos eran hombres de más de 40 años, con lo cual habían vivido durante su juventud el proceso independentista y tuvieron participación militar y política en la década del diez. Esto puede entenderse como parte de un proceso formativo de la identidad y el compromiso asumido en defensa de la causa revolucionaria. Además, en el caso de los más jóvenes, generacionalmente pertenecen a familias que también tenían un anclaje político con la Revolución.

Las familias Ramos Mejía y Miguens, junto con Campos, Sáenz Valiente, Álzaga, Ezeiza y Díaz Vélez evocan el pasado de las élites rioplatenses más destacadas. De todas ellas hubo algún miembro, o varios, que tomaron parte en el Levantamiento. Este hecho era percibido por los actores implicados, ya que Castelli en su proclama señala:

“…valientes paisanos ¡libertad o morir con honor! Que el tirano a quien vosotros elevasteis a la cumbre del poder ¡muera! y que su sangre lave las ofensas que se os ha hecho. ¿No os conmueve, ver entrelazados en nuestras filas a los hombres de más fortuna y saber? ¿No dejan como vosotros sus familias y sus comodidades y marchan a la guerra a participar de sus males? Imitad este ejemplo y ocuparéis en la historia un lugar eminente, y en el afecto de nuestros compatriotas su reconocimiento sin límites….

La familia Miguens arribó a la campaña de Buenos Aires a través de la adquisición de tierras realizada por Marcos Miguens, un español de Galicia que llegó a mediados del siglo XVIII al Río de la Plata y se dedicó a actividades comerciales. También ocupó el cargo de Alcalde de Hermandad en Magdalena, donde era propietario. Sus hijos Juan Gualberto y Francisco profundizaron en las actividades comerciales de su padre y continuaron adquiriendo tierras en la Provincia de Buenos Aires, conforme se consolidó la expansión de la frontera. Juan, a su vez, participó activamente en la defensa de las Invasiones Inglesas y en las Guerras de Independencia. En los años veinte formó parte de la Sala de Representantes. Sus hijos José Eulalio, Juan Luciano y Estanislao participaron del Levantamiento, lo que les costó el embargo de sus propiedades. Entre los hijos de Francisco se destacan Benito (nombrado más arriba como uno de los miembros principales de la sublevación), Felipe Santiago y Martiniano. Los tres eran propietarios y enfiteutas del sudeste de la Provincia e integraron las listas de capitalistas del impuesto a la Contribución Directa en 1839, como así también sus primos José y Estanislao. Benito había sido militar y Juez de Paz de Dolores, mientras que Felipe había integrado la Sala de Representantes . En el legajo del Juzgado de Paz de Monsalvo, encontramos una breve referencia a Benito Miguens. Dentro de parte cuatrimestral, con fecha 31 de agosto de 1839, el Juez de Paz José Manuel Otamendi enlista a los tenientes y alcaldes de los cuarteles en los que se subdivide el partido. Cuando reseña al Teniente Alcalde Don José Fuentes, del cuartel n°2, señala que: “ha prestado servicios personales bajo las órdenes del comandante Don Benito Miguens en la 1ra Restauración y en la 2da con sus intereses, es buen servidor en cumplimiento de su deber”

Manuel Isidro Campos (1796-1854), y Martín Teodoro Campos (1798-1878) eran descendientes de una familia que tenía anclaje desde tiempos virreinales. Su padre Gaspar José Campos participó en la defensa de las Invasiones Inglesas y tuvo un rol importante en el poblamiento al sur del Río Salado, Manuel y Martín desempeñaron tareas militares durante las Guerras de Independencia. Luego se dedicaron a la actividad rural, siendo enfiteutas y propietarios en la Provincia de Buenos Aires. Según J. Gelman , durante el rosismo eran sospechados de unitarios. Además, eran tíos, por parte de su hermana Hilaria, de Pedro Lacasa (1810-1869) fue escritor y biógrafo de Lavalle y cumplió un rol importante en la gesta del Levantamiento. Invitó a participar a sus hermanos Pastor y Mariano, tenientes que cumplían funciones en el campamento de Tapalqué.

Bernabé (1800-s/f), Anselmo (1804-1867) y Francisco (1793-1868) Saénz Valiente eran hermanos. Su madre era Juana María Pueyrredón, hermana de Juan Martín, Director Supremo de las Provincias Unidas entre 1816 y 1819. Su padre era Anselmo Saénz Valiente, un español arribado a Buenos Aires hacia mediados del siglo XVIII que se dedicó al comercio y tuvo funciones en la burocracia virreinal. Tenía un vínculo muy estrecho con Martín de Álzaga, otro español miembro destacado del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Los hermanos Sáenz Valiente que participaron del Levantamiento eran hacendados en la zona sur.

Martín Gregorio (1814-1870) y Félix Gabino (1815-1877) eran hijos de Félix de Álzaga y nietos de Martín de Álzaga, quien tuvo un rol destacado en la defensa de las Invasiones Inglesas y que finalmente fue fusilado acusado de conspirar contra la Revolución. Félix padre hizo carrera militar durante las Guerras de Independencia y luego detentó posiciones públicas en la Provincia. Fue muy cercano a Rosas durante su primera gobernación y luego tomó posiciones afines a las de los federales antirrosistas. A pesar de que aún estaba vivo, no formó parte en el Levantamiento de los Libres, aunque sí lo hicieron sus dos hijos, quienes poseían gran cantidad de tierras en el sudeste de la Provincia .

Juan Ramón (1787-1864) y Valentín Ezeiza (1805-1871) eran hacendados del sudeste de la Provincia. Nacieron en Gualeguay y heredaron tierras en la zona de la Mar Chiquita. Su padre, Pedro Pablo Ezeiza era propietario en Entre Ríos y había obtenido los campos en Buenos Aires mediante donación del Cabildo de Buenos Aires por sus servicios prestados. Juan Ramón y Valentín se encontraban entre los mayores propietarios de tierras para 1839 . Carranza sostiene que fueron iniciados por Castelli para sumarse al Levantamiento y en su estancia “El Durazno” tuvieron lugar algunas de las reuniones organizativas . También se vio implicado en el Levantamiento el mayordomo de la estancia de Valentín, Sebastián Fondevila , que había desempeñado durante siete años la función de Teniente Alcalde del cuartel n° 5 del partido de Monsalvo.

Eustaquio Antonio Díaz Vélez nació en Buenos Aires en 1782. Hijo de Francisco José Díaz Vélez, un comerciante español muy acaudalado y miembro del Cabildo, y de María Petrona Aráoz Sánchez de Lamadrid, oriunda del Tucumán e hija de una importante familia colonial. Se dedicó al comercio familiar y luego realizó una carrera militar muy destacada durante la Revolución y las Guerras de Independencia. Poseía tierras en la zona del Río Salado y durante las décadas del veinte y del treinta adquirió aún más en forma de enfiteusis. También se desempeñó como Juez de Paz. Se convirtió en el mayor propietario individual de campos en la provincia de Buenos Aires. Con las ventas de la década de 1830 adquirió 50.220 hectáreas y fue el 6° contribuyente de la campaña en 1839 . No participó de la batalla de Chascomús, pero sí lideró las fuerzas rebeldes en la zona de Tandil durante el Levantamiento.

El ala militar

La sublevación de Los Libres fue, además de un acto ideológico y político, una acción militar. Por ello, una de las preocupaciones principales de los gestores era conseguir la adhesión de militares activos. Ya vimos que Pedro Lacasa sumó a sus hermanos que estaban destinados en el Regimiento de Tapalqué. También sabemos que muchos de los que participaron tenían trayectoria militar que se remontaba a los tiempos de las Guerras de Independencia. Veamos ahora quiénes fueron los hombres de armas que adhirieron al movimiento sedicioso con el fin de conducir las acciones de enfrentamiento militar.

En primer lugar, se encuentra Manuel Leoncio Rico (1798-1841). Pertenecía a una familia de recursos modestos, por lo que se dedicó al trabajo rural en la zona norte de Buenos Aires. Se interesó por la carrera castrense y formó parte de la expedición al sur de los años 1833 y 1834. A partir de allí combinó las dos actividades, rural y militar. Era el segundo a cargo del Regimiento de Campaña n° 5, con sede en Dolores, en donde era vecino y ejercía tareas campestres. Carranza evoca una situación de descontento entre Rico y Rosas, y luego entre Rico y Narciso del Valle, que fue aprovechada por los Libres para ganar su adhesión . Rico se convirtió en el líder militar de la sublevación y se encargó de sumar a sus subordinados. De su puño son la mayoría de las cartas producidas por los sublevados al momento del Levantamiento. Zacarías Márquez era Capitán y se desempeñaba como teniente de milicias de Dolores. Era natural de Santa Fe, pero llevaba años avecindado en Dolores. Se plegó a la sublevación junto con Rico, que era su superior y el Capitán Crispín Peralta. Márquez es el principal interlocutor de las misivas de Rico durante el Levantamiento .

Otros militares que tuvieron una participación destacada liderando las fuerzas rebeldes fueron Francisco Olmos (1800-1867) y José Mendiola. Mendiola estaba designado en Chascomús como Comandante de milicias y fue quien encabezó el pronunciamiento de dicho pueblo junto con Villarino y Posse. Fue el Comandante de la vanguardia durante la batalla de Chascomús. Olmos, al igual que Rico, provenía de una familia modesta y se dedicó a la actividad rural como peón. Desde muy joven integró el cuerpo de blandengues y formó parte de las avanzadas del gobierno de Martín Rodríguez en la frontera sur bajo las órdenes del Capitán Benito Miguens. En 1835 fue investido Comandante de milicias de Chascomús y para 1839 ya era sargento mayor de línea graduado de teniente coronel y comandante del 5° escuadrón del regimiento N° 6 de milicias de caballería de campaña encargado del cantón de la boca del Salado. Poseía un pequeño establecimiento en el paraje denominado la Limpia.

La articulación del levantamiento : Jueces, alcaldes y funcionarios

La capacidad de movilización de los sublevados radicó en la notoriedad que muchos de ellos tenían en las zonas en que se avecindaban. Notoriedad que en muchos casos estaba dada por su participación en los Juzgados de Paz, es decir, en la propia red institucional de gobierno. Entre estos personajes podemos mencionar a José Otamendi, que era Juez de Paz de Monsalvo al momento del Levantamiento y había sido Teniente Alcalde del Cuartel n° 5 del mismo partido, en donde tenía una estancia. También participó de la sublevación su hermano Fernando, que era hacendado en la zona.

Leonardo Domingo de la Gándara nació en Buenos Aires en 1785. Se unió a las fuerzas revolucionarias y fue teniente de milicias. Ocupó varios cargos en la función pública: fue Juez de Paz de Morón en 1822 y de Chascomús en 1828. También detentó el puesto de diputado en la Legislatura porteña y de vicepresidente de la Administración del Crédito Público. En 1829 fue presidente de la Comisión de Abastos y provisiones y en 1831 capitán de milicias, inspector del puerto y formó parte de la Comisión de Hacendados. Tenía una estancia en la Laguna Vitel, en la costa de Samborombóm, que era lindante con los campos de José Ferrari . Ferrari fue un hacendado nacido en Buenos Aires que dedicó a las tareas rurales, alcanzando en pocos años de labor una posición acomodada, que le permitió adquirir tierras sobre las costas del rio Samborombón, allí fundó un importante establecimiento ganadero. Según Gelman, estaba sospechado de filiación unitaria .

Además, hubo otros miembros del Juzgado de Paz de Monsalvo que tuvieron participación en la rebelión. Entre ellos se encuentra Leonardo Piedrabuena, que fue Juez de Paz en 1837 y era propietario de la estancia Espuela Verde, en la que tuvieron lugar reuniones conspirativas. A su vez, Nemesio Barbosa que era Teniente Alcalde del Cuartel n° 5, Santiago Bello e Isidoro Fulcos quienes ejercían como Tenientes Alcaldes del Cuartel n° 1. Fulcos era propietario en el Rincón de Ajó y fue embargado luego del Levantamiento. En el Juzgado de Paz de Dolores se destacan Saturnino Correa, que fue Juez de Paz sustituto a comienzos de 1839 y Tiburcio Lens, que había sido Alcalde y fue nombrado por los sublevados como Juez de Paz una vez comenzada la rebelión .

Por otra parte, en el partido de Chascomús encontramos también personas que desempeñaron un rol importante en la articulación del Levantamiento. En primer lugar, Francisco Villarino (1787-1875), propietario en varias zonas de la Provincia de Buenos Aires. Villarino tuvo una participación activa en los eventos del año ‘28 a favor de los federales dorreguistas. En 1832 fue nombrado Juez de Paz de Chascomús y participó de la Expedición al Desierto comandada por Rosas entre 1833 y 1834. Su filiación hacia el federalismo más moderado no le impidió acceder al puesto de Comandante de Infantería del Regimiento n° 5. Cuando sucedió el pronunciamiento de Dolores se encontraba en Chascomús y fue avisado por Crámer del Levantamiento. Villarino se encargó de hacer llegar la información a su sobrino Wenceslao Posse , un joven comerciante del poblado que tenía vínculos con José Mendiola. Por último, debemos nombrar a Antonio Pillado (1809-1879), gallego de nacimiento, que ofició como secretario de Pedro Castelli durante el Levantamiento, con quien lo unía la amistad. Era comerciante y habitante del sur de la Provincia. Fue el encargado de elaborar el acta del pronunciamiento de Dolores.

Crámer y su rol en el movimiento

Ambrosio Crámer nació en Francia en 1792, participó de las Guerras Napoleónicas y luego emigró al Río de la Plata, en donde se sumó a las Guerras de Independencia. En 1822 contrajo nupcias con María Francisca Capdevila, cuyo tío, Pedro de Alcántara Capdevila, era propietario de tierras en el sudeste. Al fallecer Pedro Capdevila en 1828 transfirió sus tierras en enfiteusis a Ladislao Martínez Castro (hermano de Marcelino). Crámer era miembro accionista de la Sociedad Rural . En el mismo año dirigió el reconocimiento del fuerte del Carmen del Río Negro y en 1825 formó parte de la comisión que comandó Juan Manuel de Rosas al sud de la Provincia. De acuerdo con el diario de esta expedición De Angelis, recorrieron mayormente el sudeste. Crámer asistió con el fin de representar los derechos de la Sociedad del Volcán y figura como militar reformado y agregado a la Comisión. De acuerdo con el diario, Crámer asistió “con su dependiente, un capataz, ocho peones, una carretilla toldada, 10 novillos y 60 caballos” ..

Era propietario de la estancia La Postrera, situada en la margen sur del Río Salado y correspondiente al Cuartel IV del partido de Dolores, en donde funcionaba una pulpería. También tenía otro establecimiento en la zona llamado Los Rengos . En el censo realizado en 1836 figura como dueño de tres esclavos en Dolores . Fue agrimensor del Departamento Topográfico de Buenos Aires y como tal realizó más de ciento diez mensuras a terrenos de particulares entre 1826 y 1839, la mayoría de ellas, alrededor de cien, al sur del Río Salado. Algunas de las personas que solicitaron sus servicios fueron: Pedro Capdevila, Félix Álzaga, Pedro y Bernabé Sáenz Valiente, Leonardo Domingo de la Gándara, José de la Quintana, Eusebio, Felipe y José Miguens, Juan Ramón Ezeiza, la compañía Zimmerman & Cía (para la que supo trabajar Pedro Castelli) y Eustaquio Díaz Vélez. Todas ellas, salvo dos mensuras realizadas para Pedro Capdevila en Avellaneda y en Berazategui fueron realizadas en el sud de la provincia, en los partidos de Dolores, Monsalvo, Chascomús y en la zona del Fuerte Independencia. Además de realizar mensuras, Crámer diseño el trazado del pueblo de Tandil .

La figura de Crámer está asociada con una cuestión central para la sublevación: el conocimiento del espacio en el que se desarrollan los hechos y la puesta en valor de dichos saberes. Pero, además, a través de los registros de las mensuras, sabemos que su oficio de agrimensor le permitió interactuar con muchos de quienes serían luego sublevados. Podemos suponer que estas experiencias de encuentro en los terrenos a medir habrían sido una buena oportunidad para intercambiar ideas y opiniones de los devenires de la Provincia entre hombres que no eran ajenos a la política y que habían tenido participación en el proceso revolucionario e independentista. En el caso de Crámer, su relación con la Provincia a través del Departamento Topográfico y las expediciones, le permitió acceder a un conocimiento privilegiado del entorno de la campaña, que se materializó también en su acceso a la tierra. En conclusión, las prácticas de un actor clave establecen los vínculos de lo local con lo global y permite advertir en esta dinámica vinculaciones familiares y personales detrás de la sublevación.

Asesinato de Manuel Vicente Maza por Benjamín Rawson. Foto: Wikipedia.

Consideraciones finales

La gran beneficiaria de la política económica rosista fue, sin duda, la clase propietaria. En su favor dirigió Rosas su política económica durante 20 años. Estancieros fueron los grandes beneficiarios de la ampliación de tierras del sur de Buenos Aires. Si en medio de las zozobras de una época agitada hubo algunos sectores en expansión, fueron el ganadero y la industria derivada: grasas, sebos, cueros y tasajo y productos de los saladero. Prueba de ello, es la canalización de las inversiones de capital británico hacia ese sector

0 Rosas aceleró el proceso de privatización de tierras fiscales a gran escala, recayendo en manos de militares federales como pago de sus servicios y de los grandes propietarios, ávidos de adquirir más propiedades.

La revolución se produjo en tierras donde ya se sabía desde un año antes (1838) que no se renovarían los contratos de enfiteusis a los ganaderos de aquella zona, y que además se aumentaba el importe de los cánones que pagaban.

Los decretos de julio 1838 del gobernador Rosas establecían que se dejaba sin efecto la enfiteusis en las tierras públicas cuyos arrendatarios fuesen deudores del fisco. Dichas tierras deberían venderse y tendrían preferencia sus poseedores, a quienes se otorgaba un plazo de dos meses para pagar el valor de las tierras.

Además, se establecía que dichas tierras no podían dividirse sino que se venderían en bloque para evitar que el poseedor comprase la parte de mayor rendimiento y abandonase las de menor valor.

El último plazo para pagar era febrero 1839, quienes no comprasen las tierras en las que se encontraban debían desalojarlas.

Estas medidas intranquilizaron a hacendados y comerciantes de la zona situada al sur del río Salado, ya perjudicados por la disminución de las exportaciones como consecuencia del bloqueo naval de Francia al puerto de Buenos Aires (desde marzo 1838), debido al conflicto con Rosas.

La revolución de los Libres del Sur fracasó debido a la improvisación, como también a la falta de coordinación con otras personas comprometidas en la oposición contra Rosas: Ramón Maza, Lavalle y los emigrados argentinos en Montevideo.

A partir de estos hechos comenzaría la etapa del terror, la acción de La Mazorca se hizo sentir especialmente en los llamados años del terror rojo: 1840 y 1842, perpetrando actos delictivos de todo orden destinados a eliminar la oposición al régimen. Rosas entraría en la historia como uno de los más crueles gobernantes, tanto como uno de los más poderosos.

Bibliografía:

Busaniche, José Luis; Rosas visto por sus contemporáneos.

Carranza, A. (1919). La revolución del 39 en el sud de Buenos Aires. Casa Vaccaro.

Domínguez Arribas, J. (2003). El enemigo unitario en el discurso rosista (1829-1852). Anuario de Estudios Americanos, 60 (2), 557-579.

Floria, Carlos y García Belsunce , César A. ; Historia de los Argentinos.

Fradkin, R. (2008). ¡Fusilaron a Dorrego! O cómo un alzamiento rural cambió el rumbo de la historia. Sudamericana.

Gelman, J. (2009). Rosas bajo fuego: Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros. Sudamericana.

Gelman, J. (2010). Rosas estanciero: Gobierno y expansión ganadera. Capital Intelectual.

Gelman, J. & Schroeder, M. I. (2003). Juan Manuel de Rosas contra los estancieros: Los embargos a los unitarios de la campaña de Buenos Aires

Germinario, C. (2020). Prácticas políticas durante la crisis del rosismo en espacios de nueva ocupación: Dolores y Monsalvo (1838-1841), en AA. VV. Estudios y proyectos en curso de jóvenes investigadores. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del Centro de Estudios Históricos, Universidad Nacional de Mar del Plata, pp. 99-116.

Irazusta, Julio , El federalismo de Rosas.

Lacasa, P. (1858). Vida militar y política del general argentino Don Juan Lavalle. Imprenta Americana.

Lanteri, M. S. & Pedrotta, V. (2015). La frontera sur de Buenos Aires en la larga duración. Una perspectiva multidisciplinar. Asociación Amigos Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

Levene, R. (1940). Historia de la Provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos (Vols. 1–2). Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

Lynch, John; Juan Manuel de Rosas, Emecé1984.

Moncaut, Carlos Antonio; Biografía del Río Salado de la Provincia de Buenos Aires, La Plata 1966.

Moncaut, Carlos Antonio; Pampas y Estancias, Nuevas Evocaciones de la Vida Pastoril Bonaerense, Editorial El Aljibe.

Molina, E. (2011). Sociabilidad y redes político-intelectuales: Algunos casos entre 1800 y 1852. Cuadernos del CILHA, 12 (1), 19-54.

Moutoukias, Z. (1996). Negocios y redes sociales: Modelo interpretativo a partir de un caso rioplatense (Siglo XVIII). Caravelle, (67), 37-55.

Ratto, S. (2015). Redes políticas en la frontera bonaerense (1836-1873). Crónica de un final anunciado. UNQ.

Reguera, A. (2016). La Comandancia general de Juan Manuel de Rosas de la División Izquierda de la Expedición al Desierto de 1833. Lazos personales, relaciones de mando y subordinación en el proceso de ocupación territorial de la pampa bonaerense. Revista TEFROS, 14 (1), 76-120.

Zinny, Antonio; Historia de los gobernadores de las provincias argentinas.

Repositorio propio.